Il brigantaggio fu una piaga endemica dello Stato Pontificio così come del Regno delle Due Sicilie; tra il 1860 e il 1870 il fenomeno assunse un forte connotato anti unitario, non tanto per un legame con i vecchi regimi, quanto come reazione ad uno Stato che si preannunciava centralistico, burocratico e repressivo verso le classi popolari.

Lo scontro tra le bande e lʼesercito della nuova Italia fu violento; si ricorse ad esecuzioni sommarie, che coinvolsero la popolazione civile accusata di dare sostegno ai briganti.

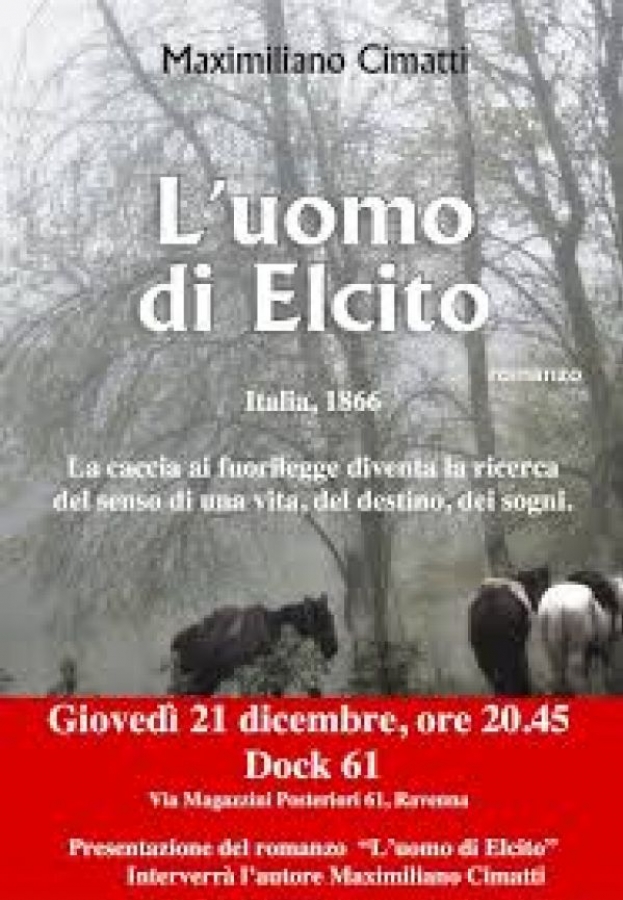

"Lʼuomo di Elcito" è ambientato nelle Marche nel 1866.

Non è un romanzo storico: il contesto è lʼoccasione per parlare di come un uomo da "guscio vuoto" giunga ad avere una sua identità, non per scelta ma perché trascinato dagli avvenimenti.

Il protagonista è il sergente Toschi.

Con grande abilità narrativa il romanzo si apre con il racconto al colonnello Negri del colera, che infestò Ancona nel 1866.

Toschi con alcuni soldati era rimasto nella città marchigiana mentre gli abitanti e gli altri militari lʼabbandonavano per timore del contagio; in realtà Toschi non aveva seguito gli altri perché lui e i suoi compagni erano stati messi in prigione.

Al colonnello il sergente disse unʼaltra storia: con grande coraggio il suo drappello aveva presidiato la città.

Emergono fin dallʼinizio le capacità manipolatorie del protagonista, le quali ritorneranno nella corrispondenza tra Toschi e il colonnello e poi nelle mezze verità che il nostro sergente propinerà al famoso e terribile brigante Olmo Carbonari.

Ancora una volta lʼimmaginazione è una risorsa, oltre che piacere estetico nellʼinventare, raccontare ed ascoltare storie.

Proprio per il senso del dovere dimostrato nelle vicende di Ancona, a Toschi e al suo drappello venne affidato un incarico importante: rintracciare, catturare e sterminare "focolai di briganti (...) che non hanno alcun interesse a vivere sotto unʼunica Nazione".

È un compito che il sergente e i suoi perseguiranno con un impegno quasi fanatico, compiendo violenze, stupri e uccisioni.

Perché tanto accanimento ? Dai continui riferimenti al padre, capiamo che Toschi era mosso da una continua rivalsa: "sono diventato sergente a trentadue, ho difeso la Nazione in Piemonte con i Cacciatori delle Alpi e ho combattuto con Garibaldi.

Ti basta questo ? No, lo so che non ti basta..." Durante notti tormentate da incubi Toschi percepiva che ciò che stava facendo non dava un senso alla vita.

"Camminava su una strada polverosa con unʼenorme luna bianca che illuminava la notte, le colline e i campi.

Incontrò la banda del brigante Colucci.

Gli uomini camminavano in fila tenendosi un dito nel buco che avevano in testa.

Perché tenete un dito dentro la testa ?, chiese Toschi, per non fare uscire i pensieri, gli rispose uno di loro, se perdiamo i pensieri ci dimentichiamo dove dobbiamo andare".

E proprio per darsi uno scopo, per "afferrare una mosca che non cʼè", il sergente decise di continuare la caccia ai briganti anche dopo il congedo, quando avrebbe potuto tornare a casa.

Gli sembrava naturale farlo.

Gli avvenimenti lo portarono ad essere coinvolto in una sparatoria fino ad essere accolto nella comunità costituita dal brigante Olmo Carbonari in mezzo alle montagne, in un antico insediamento di monaci.

"La stanza in cui era confinato divenne la pancia vuota di un mondo rovesciato, un luogo nascosto dove (...) la sua identità non era più la sua.

E malgrado ciò, il brigante gli aveva restituito il suo nome: Anselmo".

Con sottile bravura, dal momento in cui Toschi venne accolto nella comunità di Elcito, il protagonista viene chiamato dallʼautore con il suo nome, quasi ad indicare come avesse finalmente acquistato la sua vera personalità.

Trovò solidarietà e amicizie ancestrali e per questo profonde, viveva in una natura in perfetta sintonia con lʼuomo e scoprì anche lʼamore disinteressato; eppure mancava qualcosa, era ancora "incapace di riconoscersi".

Con alcuni dei nuovi compagni Anselmo prese parte ad una spedizione che trovò rifugio presso un contadino amico dei briganti.

Per un banale bisogno fisiologico e, poi, per il desiderio di andarsene e tornare a casa ("la scelta di fuggire era sempre stata lì, timida, insonnolita"), Anselmo si allontanò durante la notte; in tal modo si salvò perché nel frattempo i soldati avevano ucciso i suoi compagni, traditi dal contadino.

Che fare ? "La luce radiosa del mattino rischiarava le chiome verdeggianti degli alberi, i filati che scendevano dalle colline e alcuni contadini lontani.

(...) Per una volta invidiò lʼassenza di prospettive che scandiva le loro giornate..." Ma come continuare a svegliarsi tutte le mattine e a dormire tutte le notti, mentre i suoi compagni erano stati traditi ed uccisi ?"<div>

</div><div> Il romanzo si chiude in modo interlocutorio.

Gli avvenimenti finali sembrano dischiudere numerose possibilità, politiche ed esistenziali.

"A me piace pensare che il protagonista abbia finalmente trovato una pace interiore: equilibrio e serenità, frutto di una scelta consapevole e non soltanto mossa dalla solidarietà verso i suoi compagni o, peggio ancora, dalla vendetta.

Questa auspicata conclusione deriva anche dalla parte maggiormente attraente del libro, laddove lʼautore parla della comunità di Olmo Carbonari, di un luogo meraviglioso, e forse immaginario, nel quale persone, bestie e natura vivono in perfetta sintonia, in una sorta di comunismo elementare, nel quale è stata ricomposta la coscienza, oggi frantumata dallʼoppressione degli uomini sugli uomini.

O forse soltanto, il destino di Anselmo è simile a quello dei monaci dellʼantico insediamento che si erano chiusi nelle case e lasciati morire, perché "non hanno accettato lʼodio che era nato loro dentro".

È un ottimo romanzo.

La struttura narrativa è ben costruita e piacevole; lʼautore ricorre con maestria agli espedienti letterari ormai diffusi presso molti scrittori di successo:il protagonista descritto tramite i sogni e i ricordi, i cambi di prospettive, la narrazione allʼinterno del racconto principale, la forma epistolare, i personaggi di cornice, la sorpresa.

Ricorda, per esempio, il migliore Faletti.

Come succede spesso nella letteratura contemporanea del nostro Paese la scrittura è prosaica, argomentativa, non riesce a creare unʼatmosfera, che non sia radicata nella trama.

Fa eccezione la descrizione della città di Elcito, ci si accorge come lʼautore stia parlando di qualcosa che sente profondamente, la semplicità della vita in un contesto naturale.

Non sarebbe stato male un maggiore coraggio a descrivere le Marche dellʼottocento, a calarsi in questa terra, a trasmetterne le peculiarità, a dare più spazio al contesto.

Perché leggerlo ? È una storia attuale, che evoca unʼutopia.</div>